ライブ映像に転換する

2011年11月25日

会場:キッド・アイラック・アート・ホール

ゲスト:二人のピアノ奏者・加藤チャーリー千晴/桂

報告:宮田徹也(日本近代美術思想史研究)

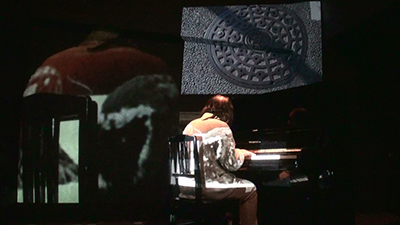

舞台右奥に、アップライトのピアノが用意されている。暗転が溶けると、加藤チャーリー千晴がピアノの前に座る。水面と樹木の実写映像が投影され、直ぐに孔雀の羽根、太陽のコロナのようなCGと化す。ヒグマは二つのプロジェクターを用いている。

加藤の演奏は、インド音楽のドローンと聴き間違えるほど新鮮だ。ヒグマは左の映像をライブ映像に、右を波打ち際の実写映像に切り替える。加藤は不協とも調和とも言えない和音を繰り広げていく。

ヒグマはプロジェクターを動かし、右の映像を左のそれに重ねていく。まるで加藤が海の中で演奏しているようだ。加藤は緩急をつけた和音と単音を展開する。ペダルを効果的に使用し、音を徹底的に制御していく。

呼応する筈のない演奏と映像が調和していく。左右の映像は加工された写真、サイケデリックなCGの間を、実写の亀が遊泳する。加藤は素早いアルペジオと間隔を持たせた単音を、象徴的に鏤めていく。

ヒグマは右をそのまま、左をライブ映像に転換する。高音と低音を交互に展開する加藤の音は、無限連鎖するような円環を描いていく。ヒグマは左もCGに変化させる。仮面をUPで写し取ったその映像の迫力もまた、不気味な様相をみせる。

加藤は自らのモチーフを、無慈悲にも美しく破壊する。ヒグマが映し出すモノクロの写真を認識することができない。モノクロのCG、波の実写、サンドノイズと映像は目まぐるしく展開する。

静止画がゆっくりと移動し、重なった映像が剥がれていく。リズムを失いノイジーに転じているように聴こえる加藤の演奏に耳を澄ますと、確実な意図が盛り込まれていることに気がつく。

ヒグマは左をライブ映像に切り替える。加藤は反復し、速度を緩めていく。凡そ16分で退場し、桂と交代する。桂はペダルを長く踏んだ、なだらかなアルペジオを演奏していく。ヒグマは水中を漂うような映像を、左右に展開する。明暗のコントラストが利いている。

踏みしめるような音は、持続していく。凡そ三分で桂は加藤と交代する。加藤もまた、落ち着いた和音をゆっくりと響かせる。グリッドのCGが静止する。加藤は深く、大きく音を刻み込ませていく。

グリッドは水を得た魚のように動き出し、巻かれた紐、マンホール、水を用いた実写写真と転じる。左の映像はライブである。加藤は重く、確実なメロディを謳い上げる。ヒグマは左の映像をモノクロの人物写真と加藤のライブといった、二重の投影をしている。

右の映像は、珊瑚のような不確かな物体の写真となる。加藤はペダルを使用せずに、発音するように演奏する。左の映像が二重に見えたのは、右の映像が上下に分断され、異なる写真を投影している為であることに気がつく。

左右の映像は、六分割され十字を形成する小窓となり、小窓の中ではカラー写真が物凄い速度でスライドされるので、モチーフを認識することができない。加藤はメロディをマッスに転じ、リズムを重視する。

カラー写真は顔、花と転じていくように感じられる。ヒグマは、左をライブ映像に切り替える。右の映像が止まり、左右とも上下分断された写真に切り替わる。上部には緑の丸い野菜、下部は白いボール、上部は建物、下部は部品と転じていく。

加藤は速度を落とし、掘り起こした土を持っていくような演奏を行なう。上部は幻想絵画、下部は樹木の写真、上部は部品、下部は大理石の床と足の写真となる。ヒグマは左をライブに切り替える。

右の映像の上部は鳥居、下部は丸い壁面の写真、上部は不気味な人形、下部は白い文様、上部は紫の花、下部は白い構築物となる。加藤は音を丁寧に置いていく。ヒグマは左右を写真にする。

上部はコンパス、下部は白い珊瑚である。すかさず左をライブに、右を孔雀の羽根状CG、左も同様、再びライブと上下の写真、上部は民族楽器、下部は波に切り替える。小窓の十字架、ノイズの中に泳ぐ亀とヒグマは映像を次々に転じていく。

一定の法則を携える加藤の演奏は、脈々と続く。黒い画面を白いラインが横切る。そのラインは、緑色に変化し、再び左右する。加藤は速度を上げていく。ラインは青、赤、白と転じていく。

加藤は、空間を巻き込むような演奏を行なう。速度をあげ、音は螺旋を紡いでいく。沈黙するようなラインの映像は長い時間をかけて浮遊し、実写、CGの中に泳ぐ亀の映像に転換する。その中央に建築物が浮かび上がっては消え、左がライブ映像、やがて右が上下に分断された写真に切り替わると、加藤は演奏を終え、53分の公演は終了する。

映し出された加藤と桂の背中が、詩情を醸し出したのではない。しかし二人のライブが深く関与していた事実を否定することはできない。ヒグマは映像で不可能なことを示し、加藤は音楽で可能なことに挑戦したに過ぎないのだ。その二者が互いを補完することなく、離別することない距離感が、この公演に詩的な感触を与えたのではないかと感じた。詩的である抽象性とリアリズムをこれから考えていきたい。

(この原稿は、坂田洋一撮影の映像に拠った。)

照明:早川誠司

撮影:坂田洋一