グリッドの映像を反射

2012年1月26日

会場:キッド・アイラック・アート・ホール

ゲスト:添光(ヴァイオリン)

報告:宮田徹也(日本近代美術思想史研究)

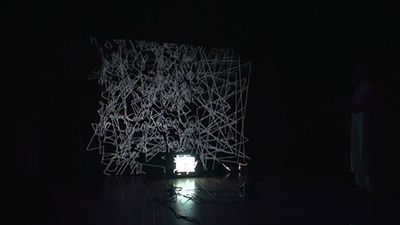

後方壁面中央に、旧式の16インチ程度のモニターが置かれている。右には横に、左には縦に蛍光灯型のライトが設置されている。床には矩形の鏡が三つ、恣意的に配置されている。左壁面に沿うように、台座とヴァイオリンが沈黙している。

暗転すると、モニターが光り、サンドノイズが発生する。後方壁面にCGの白い線がグリッド、矩形を生み出していく。モニターに、1986年に撮影されたヒグマのパフォーマンスの映像が浮かび上がる。同タイプのモニターを持ち上げる内容である。

ヒグマは舞台に上がり、鏡を持ち上げ、グリッドの映像を反射させる。添光は鈴を鳴らしながら舞台を巡る。グリッドは増殖を続ける。ヒグマは鏡を台座と右壁面へ添え、中央の鏡を持ち上げ、翳し、添光と対峙する。

添光は鈴を鳴らす速度を上げる。グリッドは複雑な動きを繰り返す。ヒグマは中央に背を向けて立ち、鏡を頭上に持ち上げる。一筋の線が後方壁面を横切る。添光は台座に座る。

ヒグマは鏡を置き、モニターを映像と同じように持ち上げ、後方壁面に投影されたパフォーマンスの映像と並ぶ。モニター内、続いて後方壁面もサンドノイズと化す。

添光はヴァイオリンをギターのように持って、アルペジオを奏でる。ヒグマは客席前方から小型カメラによるライブを後方壁面一杯に投影する。

添光のアルペジオは、ギターのオープンコードのように倍音を生み出す。ヴァイオリンのヘッドを下に構えて弓弾きを始める。スラーを多用し、ボーイングにより強弱をつけていく。

それまで沈黙していたヒグマは小型カメラを持って立ち上がり、再び舞台へ登る。カメラは添光をとらえる。添光の旋律に導かれるように、ヒグマは映像を宇宙空間を回転するレーザー光線的なCGへ切り替える。

CGの一本の線は、勾配を変えていく。添光はハーモニクスを多用する。一本の線は複数へ分解し、纏まっては散らばっていく。添光が撮影した写真の輪郭を浮かび上がらせては散布するのだ。

添光は重いボーイングを発し、瞑想的な旋律を奏でる。グリッドは溶解し、写真の輪郭を形成しては消尽する。ヒグマは映像をライブに切り替える。自らの左手越しの添光をとらえ、後方壁面に投影する。やがてヒグマはプロジェクターを閉じ、添光は再びヴァイオリンをギターのように構え、底を叩いて音を発すると暗転し、55分の公演は終焉を迎える。

前半と後半は、完全に合致していた。ここに映し出されたヒグマは過去のヒグマなのではなく、現在のヒグマなのだ。記憶とは過去の事項を指すのではない。地球上の生物の中で今のところ、人間だけが記憶を携えたとされている。人間は記憶を有することによって、M・ハイデガーの言う投企、即ち未来を約束することが可能となり、過去と未来を自らに引き寄せる力を持ちえたのである。それは、表裏一体の矛盾を背負うことになる。記憶の力は生命の活動を拘束し、本来の力を束縛することにもなる。つまり、芸術を生み出す際には記憶を活用しながらも記憶を喜捨しなければならないのだ。

当然、ヒグマはそのことに気付いている。ヒグマはパンフレットに「録画したビデオは、見えなくてもいいのではないかという思いもある」と記していた。翻れば、見えているものは録画されなくてもいいことになる。そのため、ヒグマは添光が撮影した写真の記憶を舞台に投入した。三枚の写真が解体と再生を繰り返すことにより、この時流れていた音楽は、添光の動作として写真と対等になった。それどころか、写真はヒグマの作品の一部でもあり、録画されたヒグマ、現存するヒグマ、添光の現存といった様々な要素と一体化したのであった。

添光の演奏は、南印度のスタイルを固持するからこそ、ブルース的要素も派生する。どのような分野と限定する必要はない。添光自身が素直に立ち現れたのであった。そのような添光の振る舞いと、現代に再生されたヒグマ、現在に居るヒグマが混在し、また過去となっていく。それがこの公演の素朴な素晴らしさであった。

ヒグマは最近の関心をパンフレットに記している。その言葉の一つの「ゆらぎ」こそが、この素朴さを指し示しているのではないだろうか。

ところがヒグマの別の関心の一つに、「大量のレディメイド」というものがある。ここに私は注目したい。映像はその発生から、常に「最新の技術」と粘着している。新しい機材が出現すれば、それに合わせて映像を「進化」させる。ヒグマはそのような動向と無縁に、愚直に映像を考察し続けている。だからこそヒグマは何を「レディメイド」と指しているのだろうかという問題が発生してくる。もしかしてヒグマは、人類=記憶すらもレディメイドと感じているのではないだろうか。無論、ヒグマは自己を神の領域へ引き上げるのではない。人間が機械化するという視点でもない。使い古されたレディメイドを再考する機運が、今、ヒグマにも我々にも訪れていることだけが、確かなようである。

照明:早川誠司

撮影:坂田洋一