屏風絵を見ているような錯覚を覚える

2012年7月25日

会場:キッド・アイラック・アート・ホール

ゲスト:慶野由利子(Computer Music)

報告:宮田徹也(日本近代美術思想史研究)

入り口右側に客席、左側が舞台となっている。床にはハンガーにかかったTシャツが置かれている。舞台右前には慶野がコンピュータと鍵盤が乗った机の前に座り、左側には特殊な形態のランプが吊るされている。ヒグマは客席前方右側に位置し、プロジェクターを舞台へ向けている。

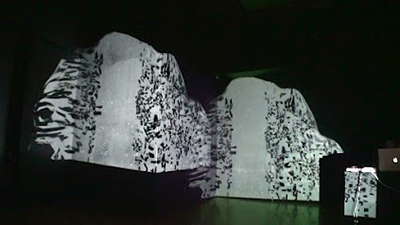

天井から床のTシャツに向かって矩形のライトが当たり、公演が始まる。ヒグマが二つのプロジェクターを開くと同一の映像が凹凸の壁面に当たり、まるで無限に開かれた屏風絵を見ているような錯覚を覚える。今回、ヒグマはプロジェクターを動かさない。砂地の写真に人体の形のCGが重なる。

慶野はミドルテンポでメロディアスな電子音を、Macから発していく。二つのメロディが柔らかく、しかも複雑に混ざっていく。映像は赤の世界観に白と黒の矩形が折り重なり、背景に夜の街の写真が埋め込まれていく。

映像の白が形成する形は、鳥や象といった動物にも、動物や人間を含む自然にも、人間が創り上げる人工物にも見える。慶野は、ヴィブラフォーンとベルのような電子音を織り込んでいく。

映像の白い矩形は揺らぎ、消滅する。慶野の発する音もまたリズムが崩れていくが持続し、揺らぐ音が反復する。それは無限連鎖する懐かしいメロディに聴こえる。ヒグマの映像は、黒地に白が揺らぎ続けるCGである。

そのCGを反復音の中で見続けていると、白が生まれていくのではなく、黒が侵食されていくという逆転するイメージが発生する。音楽にはパーカッションや生ギター的なフレーズが小泡のように沸き立ってくる。

それは、慶野がキーボードによってライブ演奏しているのである。ペンギン・カフェ・オーケストラのような郷愁を誘う雰囲気である。ヒグマはCGを進めているように見えて逆回転を施しているようにも感じる。それ程までに、見る者の時間「間隔」は失われていく。

ヒグマのCGは炎のようでも、掌の動きのようにも、文字にさえ見える程に揺らぐ。音の速度もまた、揺らいでいる。絶えず白と黒が反転する。床のTシャツに、赤いライトが当たっている。

慶野は更に柔らかく、もう少しテンポの速い電子音を「放射」していく。その間に注ぎ込むライブ演奏は、正に「不定形」と言える。ヒグマの白と黒のCGに、黄色が発生する。何時しかTシャツに光は届いていない。

E・サティのヴェクザシオンを髣髴させる音楽は、それ以上に唐突さを携え、意外性に満ちている。ヒグマのCGから黄色が消え、代わりに赤が混在し、潰えると左に吊るされていたライトが紫色の光を放つ。映像は再び白と黒の世界観に戻り、音もまた持続を繰り返す。

深く、複雑な、これまで以上にエレクトリックな音が会場を支配すると、左側に吊るされたランプが赤紫の色彩を放つ。黒の背景に白のCGが舞うと、ピンクが挿入される映像と化す。

慶野は、抵抗する生演奏を挿入する。白と黒の映像はピンクに加え、赤や青といった極彩色の様相を呈し、赤のCGの比率が高くなっていく。そして白と赤は、自由平等に飛翔を繰り返す。

Tシャツに当たるライトが消え失せ、公演は突如、終了する。45分の反復だった。

アフター・トークで慶野は「20年前から日本のオーディエンスは臆病になった。それを尻目に今日でも、活動を繰り広げているヒグマと競演できたのは嬉しい」と語った。

慶野の言う20年前とは何時だろう。それはバブル崩壊と言うよりも、敗戦から炭鉱闘争、60年安保、東京オリンピック、70年安保、大阪万博博覧会、飛行場建設闘争と闘争を繰り返していたこの国の闘士が、経済復興によって闘争を忘れた時代だと解釈することも可能であろう。

民俗音楽を学んだ慶野は、いち早くコンピュータミュージックを手掛けた。この叡智の塊に、未だ闘争の炎が鎮火することは決してない。ヒグマもまた、時代に身を任せるのではなく、時代との格闘が終末する間もなく作品を発表し続けている。

ヒグマが映像を奏で、慶野が音楽を投影したような公演であった。慶野の奏でる音楽は、正に音のインスタレーションと呼べる程に空間的に拡散した。

ミニマル・ミュージックが形成される遥か以前から、執拗に反復する現象が注目されていた。反復は忘我を促し、忘我はS・フロイドが唱える無意識へ到達する。しかしここで注意しなければならないのは、日常の在り方の時間と空間が場所と時代によってそれぞれ異なることである。そのため、ミニマル・ミュージックと民俗音楽と原始音楽は振り分けられる。

複数の仮面を纏い、様々な立場で顔を使い分ける現代人に、忘我という無意識の顕在を望むことは出来ない。我々は文明の発展において、自己を喪失しているのだ。本来の人間から自ら疎外されていく現代人の姿に対して、慶野とヒグマの反復は忘我ではない、何か新しい楔を打ち込む。この楔の中から我々は自己を回復するのではなく、自己を見詰め、見つけ、認識し、そこから今日に相応しい新たな自己を生み出していかなければならないのだ。

照明:早川誠司

撮影:坂田洋一