意図的に鮮明に認識できないようになっている感触

2013年9月15日

会場:キッド・アイラック・アート・ホール

ゲスト: 中里広太 (サウンドデザイン)

報告:宮田徹也(日本近代美術思想史研究)

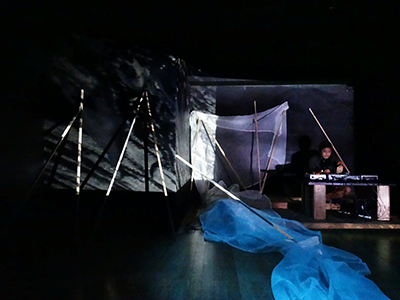

普段、雛壇に観客席が設けられる凹凸のある空間が舞台となる。2m程の角材が左側の凸状の壁面に二本二組三角形を描くように立て掛けられ、角材は凹状の壁面には6本恣意的に置かれている。凹状左壁面二本の角材に絡められている紗幕は、前方約2m程度延びている。凹状右側には機材が置かれ、中里広太は客席を見ながら演奏することになる。

ヒグマ春夫のコントローラーとプロジェクターは、客席前方右側に位置する。中里とヒグマが定位置に据わると公演が始まる。ヒグマがプロジェクターを開くと凹状壁面一杯に映像が投影される。続いてもう一台を開くと凸状壁面映像が広がり、二つの映像は1/8程重なっている。

凸状壁面には高速で移動する車内から外の風景をとらえた動画であり、凹状壁面の映像は俯瞰的に水面を映している様子である。映像は共にモノクロであり、魚の写真、CGによる造型などが時折通り過ぎるが、壁に直接投影していることもあるだろうが、意図的に鮮明に認識できないようになっている感触がする。

中里の演奏の特徴は、CDからサンプリングした音を加工し変形させてオリジナルと全く異なる意味の音を形成させる点にある。中里は風が吹き荒ぶような音とスクラッチノイズを掛け合わせる。地鳴りが加わり、まるで映像と同時に録音されたのかと錯覚するほどに同調している。

中里はその中に高音の電子音を一つずつ置いていく。二つの映像を見ていると、何かが近づき、何かが遠ざかる印象を受ける。その「何か」が問題ではない。近づく「こと」と遠ざかる「こと」が重要なのである。そしてそこには誰もいない。虚空のような実体がない状態が持続し続ける。

そこに変化が生まれていない訳はないであろう。映像と音は変化を続けている。しかし我々は日常に生きている情景の如く、または実際には眼にしていなくとも心象風景でもある光景を心に描きながら生きているので、微細な変化について敏感になる力を欠いている。そのような変化の在り様が、この公演で明らかになるのだ。

中里は水が溢れる音をスクラッチノイズと混ぜて展開し、雰囲気を変える。ヒグマは映像に変化を与えない。純正和音が持続し、複合的な和音が映像を絞っていく。一つのパルスが映像の中心に流れ込むことによって、映像と一体化していた音楽は離れていくのだ。何時しか両方の映像が入れ替わっている気がする。

緩やかで断片的な打撃音が響き渡る。雨の雫のようなスクラッチノイズが重ねられる。複合的な音が規則を持ち始める。開始時の空気感から具体的な独立を果たし、映像と音楽は均一に持続する。中里は重いリズムを追加する。ヒグマは凸状壁面の映像を一度閉じて、残像が残る間に再度開く。

規則からベースラインが生まれる。リズムに合わせて早川誠司は照明を点灯させる。徐々に会場の照明が明るくなる。ベースラインは曲を導き出す。曲はリフレインし、網状の音が曲を包んでいく。曲を無化するノイズが発生する。ヒグマはコントローラーによって凸状壁面の映像の動きを止める。

中里はノイズを無くし、鈴のような高音のみを鏤める。映像を見詰め音楽に身を浸すと、我々はここに居ながらも、常に意識は移動していることを思い知らされる。中里は低いパーカッションの音を挿入し、鈴のような高音の速度を落としていく。パーカッションの音も止まり、不確定な電子音が会場を支配する。

時折凹状壁面の映像に俯瞰的な水面が加わるが、直ぐに高速移動する車内からみた外の光景に戻る。ヒグマは凹状壁面の映像を落す。雨が撓垂れる音が突き刺さる。煙のように立ち込める音と、網の目的に広がりを持つ音が拮抗する。ヒグマは再び凹状壁面の映像を投影し、凸状壁面の映像を閉じる。

木片を叩くような音がさ迷う。ヒグマは二つの映像を交互に閉じては開くので、残像は記憶となり、記憶は混乱し、混乱は快楽を導く。中里は金属片が互いにぶつかり合うような音を重ねていく。再び音楽は映像に沈澱し、映像は音楽を漂わせる。この快楽に、中里は地下からの足音を投入することよって終止符を打つ。

闇と光が交錯する。我々は海に沈むのか。一体となるのか。映像が止まり、音楽は沈黙へ向かう。闇は光のない状態ではない。闇として確かに存在する。光は発光し続けるのではない。何時か必ず止む。永遠など存在しない。50分の公演であった。公演後、時間のみを決めた即興であったことがヒグマから明かされた。

ヒグマの3.11シリーズは、ここで一応の決着を見た気がする。大自然の恐ろしさは我々の想像力と一体化することによって超克されるべきなのだ。自然を確認し、内在化することによって、次の段階へ進むことが出来る。中里もまた、これまで追求していた動機から発生を経て次の動機にする技法は終わりを遂げるであろう。今度からは自らのイメージの破壊に身を委ねなければならない気がする。我々は常に、次を重ねていかなければならない。

照明:早川誠司

撮影:坂田洋一