自然と人体の融合を果たそうとする

2014年2月19日

会場:キッド・アイラック・アート・ホール

ゲスト:山口紘(作曲家)

報告:宮田徹也(日本近代美術思想史研究)

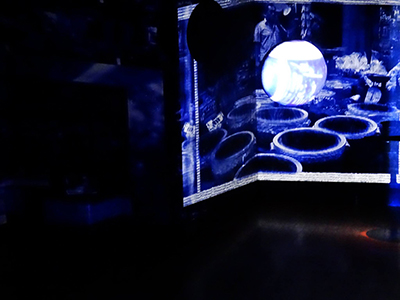

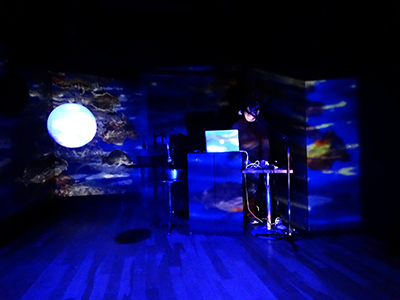

ホールの扉を入って、右側の凹状に入り組んでいる場所を舞台とする。舞台中央、床から高さ150cm程の場所に、φ30程の球体が吊るされている。舞台右奥には山口が使用するMACが机の上に置かれている。ヒグマは客席右前に位置し、三台のプロジェクターを舞台に向けている。ヒグマが映像を投影することによって、公演が始まる。

左は「【第3弾】連鎖する日常/あるいは非日常の6日間・展」(2014年1月27日~2月1日/K’s gallery)で発表した5×5の25に分割され、更にそれぞれが三重になっている映像、中央は「連鎖する日常/あるいは非日常の17日間・展」(2013年3月6日〜29日/A・Corns Gallery)、で発表した頁が捲れるような映像、右は「【第2弾】連鎖する日常/あるいは非日常の21日間・展」(2013年9月18日〜10月11日/キッド・アイラック・アート・ホール5階ギャラリー)で発表した高速移動する車内からのモノクロの視線と変形した魚が横切る映像である。

山口は卓上にある盥の中の水を木片で揺らし、底を叩き、ここで生まれた音を木片に付いているマイクで拾い、MACで加工してからスピーカーを通して流す。大幅なエフェクトは施されていないような、ナチュラルな音が会場を包み込む。山口は両手で木片を持ち、互いに当てて音を発生させる。水と木では異なる音が生まれるという、当たり前のことを気付かせてくれる。山口は再び一方の木片の先を盥の中へ沈める。山口は同時にマイクに向かってハミングをし、木片を擦り合わせ、自然と人体の融合を果たそうとする。MACを通した音には不可思議な連動が生まれる。山口は声と水の音の融合を続ける。すると、水が発言を始めるのだ。

三つの映像は物凄い速度で動き続ける。それでなくとも一つの映像さえ情報量が多いのに、三つとなると、何処に焦点を合わせていけばいいのか分からなくなる。これがヒグマの狙いでもあろう。我々は何も見ていない。都合の良い様に自己で視覚を編集しているのだ。動画であること、静止画が含まれていること、写真とCGが混在していること。その全てが交じり合い、過去に見た物が未来を形成していく姿を確認することが出来る。ヒグマは左の映像を揺らぐ水面に切り替える。揺らぐ持続音が、音であることから解放されて環境となり、立ち会う者は自己の姿を見失う。

ヒグマは左の映像を元に戻す。三つの映像は互いに干渉し、主題が変更されていく。日本、アジア、ヨーロッパの場所と時代が混在する。しかし、これは記録映像ではなく芸術であるので、これが現実と化す。ではリアルであることとは何かを考えなければいけなくなる。山口はサンプリングした素材を加工しながらも、録音されたピアノ、波の音などの新たな素材を投入し、立ち会う者の、この場にいる時間感覚を破壊する。すると音というもののリアルさにも疑問が投じられていく。ピアノの音と水の音とは何が異なり何と同じなのだろうか。

音は持続から断片と化し、波の轟音のみが響き渡る。次第に電子音が交わり複雑化しつつも尚且つ、山口は盥を叩き、声を発し、新たな要素を注入し続ける。上部から球体にライトが当たり、光は床へ透過する。影が生まれると実体が確認できる。球体は空調でゆれ続けている。確認とは、認識とは何だろうか。揺れては消滅する電子音が、消滅するしかない視覚要素を振幅させていく。金属片が鏤められるように、自然の音と電子音が入れ替わる。打撃音と持続音の違いとは何だろう。動く音、生きている音とは何だろう。

鐘のような低い音が響き渡る。高音の鈴のような音が対応する。映像には魚群が通り過ぎる。ライトが床を照らし、45分の公演は終了する。

アフタートークで山口は語る。「深海というイメージを出す為に、四台のスピーカーを横ではなく縦に設置した」。ヒグマが補足する。「山口さんはライブで音を出すパフォーマンスをしたのです」。

深海というイメージは、確かに出ていたと思う。決して天空ではない。盥の底を木片で擦る作業は、公演が終われば「抉る」音であったのかも知れない。左右ではなく上下にめぐる音の循環に違和感がなかったことが、山口のコンセプトの確立であったとも言えよう。ヒグマが山口を「演奏」ではなく「パフォーマンス」と解釈した点も面白い。パフォーマンスの歴史を紐解けば、美術家よりもむしろJ・ケージの存在が重要視される。今日では作曲者なり演奏者なりが、「演奏」したとしても、「パフォーマンス」をしたと主張すべき場面が必要ではないだろうか。

今回の公演ではヒグマは、映像を全く動かさずに投影だけをするという「パフォーマンス」を行った。これは至難の業である。他の映像作家は投影することしか出来ないのだが、ヒグマは常に映像に何かを注ぎ込んでいる。それを止めて映像だけを流すことは、ヒグマにとってそれだけで「パフォーマンス」と成り得ているのだ。再生することとパフォーマンスを行うことの差異は、ヒグマの主張と共に受け取る側の解釈からも生まれる。現代美術とは相互から誕生するのだ。

照明:早川誠司

撮影:坂田洋一