ゲスト:佐藤ペチカ

日時:2014年5月28日(水)会場:明大前「キッド・アイラック・アート・ホール」

(東京都世田谷区松原2-43-11)

開場:7:00p.m.、開演: 7:30p.m.

出演:佐藤ペチカ(dance)

照明:早川誠司

撮影・坂田洋一

報告:宮田徹也

(日本近代美術思想史研究)ホールの扉を入ると、左右の壁面に映像が投じられている。透明な水が入った透明なボトルを様々な場所に翳す映像と、湧き出る水のようなCGが重なっている。舞台中央には観葉植物が置かれ、その頭上に点滴が仕掛けられ、15-20秒に一度水滴が植物を濡らす。客席は映像が映っていない壁面の壁際に設置され、植物を挟んで向かい合わせになっている。

映像が止まり、暗転して公演が始まる。光が描く矩形が床と壁に投じられる。佐藤は床の扉を開けて地下から顔を出し、肩で扉を支える。水中を歩む蟹の実写が青く加工され、両壁面に映し出される。佐藤もまた蟹のように床を這い、舞台に上がる。映像の色味は、青から赤へ変化を遂げる。

佐藤は派手な緑の衣装で身を飾り、右手には赤と緑のアクリルチューブとマニキュアを握っている。右側面を下に、腰を床につけて肘で体を支える。映像は会場のエレベータ内で撮影された、黒い衣装の佐藤のカラー実写となる。実体の佐藤は起き上がり、手足の指にマニキュアを塗る。映像の佐藤はしゃがみ込み、肩を床につけ天地を反転させる。

佐藤は右人差し指に緑のアクリル絵具を付けて、顔から首筋を通り胸にかけて一本の線を引く。次に赤のアクリル絵具を唇に付ける。この間合いが後を引く感触となる。映像の佐藤は床に背をつき足を上げている。実体の佐藤は仰向けで、右肩を浮かせて床をじっくりと進んでいく。

佐藤が右肩を床につけ肩で倒立すると、映像の佐藤と同じ型となる。映像の佐藤が倒れても、実体の佐藤は立ち続ける。実体と映像の佐藤は交互になっているように見えるが、佐藤は映像を見ていないので入れ替わることが趣旨ではないことが想起される。街の雑踏の音がスピーカーから聴こえてくる。

映像の佐藤はエレベータの中で座っている。実体の佐藤は肩を軸に倒立している。映像のエレベータの扉が閉じられ、扉のみが映し出されていく。実体の佐藤は何事もなかったように微細な動きを持続させる。映像は再び、青く加工された水中を歩む蟹の実写となる。佐藤は左側面を下にして痙攣する。映像は再び赤味を増す。

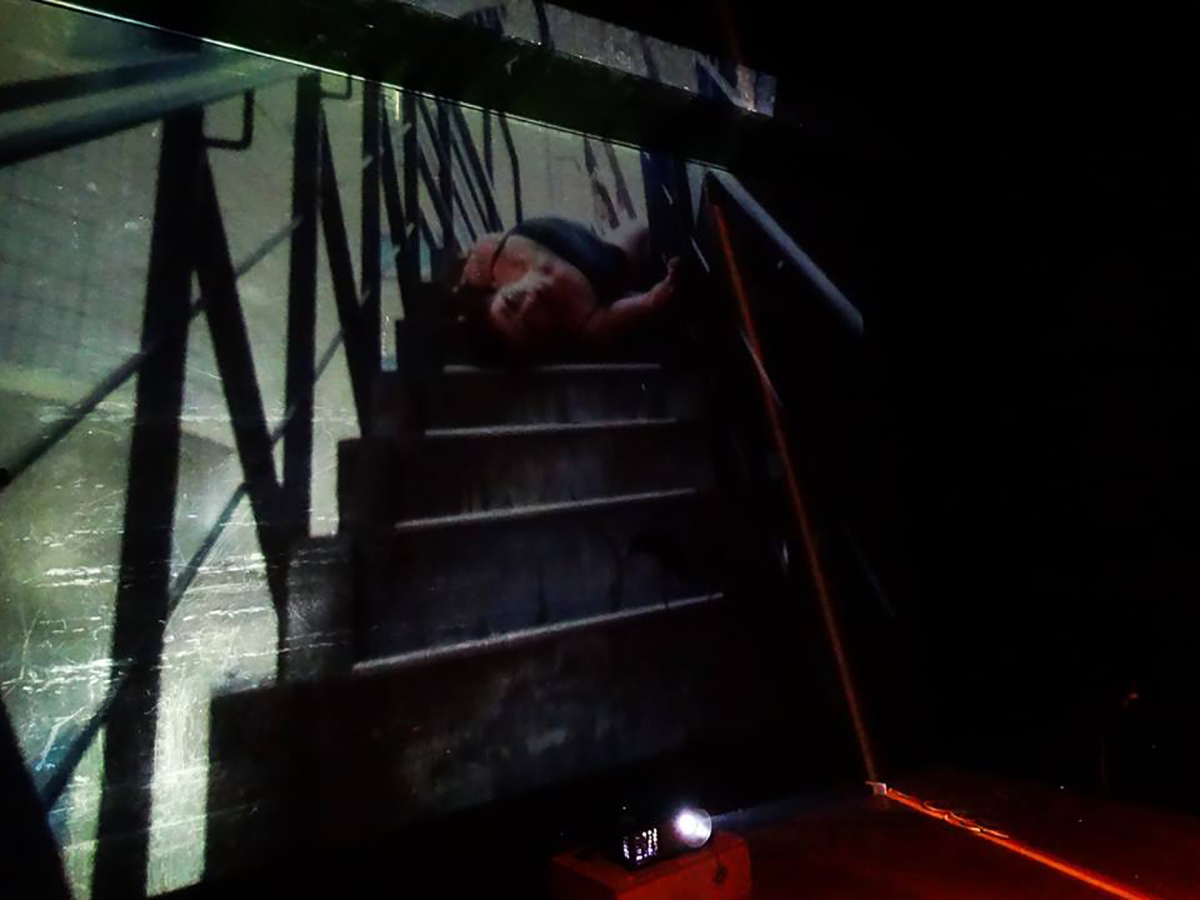

実体の佐藤が動く度に、佐藤の衣装に付いている装飾具の音が鳴る。映像は水中を歩む蟹の実写から、会場5Fの階段を4Fから眺める実写に変化する。5Fから佐藤の頭が迫り出し、仰向けの状態で降りてくる。実体の佐藤は腰で座り上半を起こし、映像が投じられていない壁面に足を伸ばし、床に肩をつけて足を伸ばす。

映像と実体の佐藤は、たまたま同時に後頭部を床に付ける。実体の佐藤は仰向けとなる。反復するパーカッションの音が、スピーカーから流れる。実体の佐藤は映像が投影されている壁面に足を伸ばし、右肩が全身を支える。佐藤は移動を続け、右足先がプロジェクターの光を遮る。這うことにより、曲げた膝が光を遮る。

街の雑踏の音がスピーカーから聴こえる。実体の佐藤は、床を通じて壁面を這い続ける。映像の佐藤は、階段を降り続ける。実体の佐藤は肩で体を支えて壁面に足を伸ばし、沈黙する。映像の佐藤は4Fに到達し、両肩を床につけて倒立している。実体の佐藤は素早くうつ伏せ、仰向けと体の位置を替える。それは反覆ではない。

実体の佐藤は観葉植物に近づく。映像の佐藤は仰向けで沈黙している。音は既に止んでいる。パーカッションの音は反覆されず、一曲としてスピーカーから流れる。実体の佐藤は右肩を軸に床で体を捻る。膝が折りたたまれていく。映像の佐藤は仰向けのまま進んでいる。実体の佐藤は更に観葉植物に近づく。

映像の佐藤は立ち上がり、エレベータに乗って扉が閉じられる。閉じられた扉をカメラは捉え続ける。そして、映像は止む。実体の佐藤は観葉植物の脇に頭を沿え、仰向けで横たわる。曲げた右肘を張り、掲げた右掌が落ちていく。眼を開いたまま、両肩で倒立する。強い光が佐藤を照らす。佐藤が体を戻し倒れると、55分の公演は終了する。

アフタートークでヒグマは制作の意図を明かす。佐藤が動いている姿を撮影し、佐藤はストーリーを考え、ヒグマはそれを聞かないという共通の打ち合わせを経て、佐藤のリクエストである場所で一週間ほど前に撮影した。ヒグマは佐藤が何を前提にしているのかに興味を覚えたという。

佐藤はその出来事を忘却して公演に望んだと答える。ヒグマは開演前の水の映像がイントロダクションであったことを明かす。つまり両者には、過去と現在という時間概念が存在しないことを物語っている。これは、映像とダンスが携える一過性と記憶を消滅させ、いま、ここにしか存在しない出来事に向き合う決意を表明することになる。

佐藤の一貫した動きはダンス以外の何者でもない。この持続性に答えられるのは、ヒグマの映像以外には考えられないことである。両者が別々に存在していたのであれば、それはA・ウォーホル《エンパイア》よりも退屈だったのかも知れない。共存することによって、現代美術の思想の奥底を垣間見ることが可能になったのだ。

北里義之・批評

長期間にわたって持続されている「ヒグマ春夫の映像パラダイムシフト」の第59回が、5月28日(水)明大前キッドアイラックアートホールで開催された。各回ごとに、さまざまな分野から迎えたゲストとのパフォーマンスをおこなう実験的映像インスタレーション展だが、今回はダンサー佐藤ペチカが登場した。ふたりは2009年以来の共演とのこと。縦長のキッドの会場を横に使い、入口のある壁と、反対側の壁の二面に観客席を寄せて中央に広いスペースをあけ、通常ならばステージ、観客席それぞれの背後となる壁をスクリーンにして、おなじ内容の映像が投影された。映像はキッドを撮影場所にしたもので、(1)扉が開いたままのエレベーター内で肩倒立する佐藤ペチカ、(2)4階と5階をつなげる外づけ階段を、頭を下にして這い降りてくる佐藤ペチカ、(3)カニが横ばいするクローズアップ映像を加工したもの、などである。スクリーンの前とステージ中央には、映像を邪魔しない程度の植物が置かれ、細い光のラインがスクリーンのうえを斜めに横切って走っていた。アラブ風の衣裳を身に着け、奈落から登場したペチカは、公演冒頭、ペデュキュア、マニキュアをほどこし、青緑色の絵の具で、左頬の眼のしたから顎にかけ、太くあざやかな涙のラインを引いたあと、会場内のあちこちで肩倒立する動作を反復しながら、公演の終わりまで立つことなく、床のうえを反時計まわりに這いずっていくパフォーマンスをおこなった。こうした展示スタイルに慣れていない観客のためだろう、最後の挨拶のとき、ヒグマはいつも、簡単な公演趣旨の解説を例としている。この日は身体と映像の「関係」を問題にしたとのことで、その場で佐藤ペチカに感想を求めていた。これは関係を問題にしてはいても、どのような関係を問題にするかは、共演者や観客の判断にゆだねられていることを意味するのだろう。床を這いまわる身体も、エレベーターや階段で逆さまになる身体(映像)も、なにかの表現というよりむしろ無意味な行為として提示された。その結果、観客の視線は、ダンサーの佐藤ペチカや反復される肩倒立の動作、あるいは身体の影をスクリーン上に重ねる行為などによって、身体と映像を「関係」づけるよう誘導されることになった。しかしながら、これらは疑似餌のようなもので、故意か偶然か、より深部にあるもうひとつの関係を隠す働きをしたように思う。公演を成立させるこの深部の関係は、あたかも「額縁」のようにしてあり、観客の視線を作品内に留める役割を果たしていた。それを簡潔にいうなら、映像は──あるいは絵画は──直立し、身体は横臥する、ということになるだろう。縦横のこの関係を崩すことなく、反復される肩倒立にポイントを置いて、佐藤ペチカは動きを構成していた。

しかしながら、佐藤ペチカ(の身体)はルールを守っていただろうか? ステージ中央で、あるいは壁に足を投げかけながら、執拗に反復された肩倒立は、たしかに「逆立ち」ではないにしても、やはり立つことに違いないのではないだろうか? あるいは、映像のなかのカニの横ばいにしても、ビデオが俯瞰するからそう見えるのであって、カニの視線に立つならば、彼は/彼女は、はたして這っているといえるのか? もしかして立っているのではないだろうか? おそらく佐藤ペチカは、「横臥」という条件を満たしながら、直立するスクリーンの映像に、倒立する身体を対置したのではないかと思う。この動作は、「直立と横臥」という関係性の延長線上にあるものではなく、身体の反撃めいたもの、直立する映像に対するノイズとして出現していたように思う。化粧というより濃い隈取りのようなフェイスペインティング、グリーンをメインカラーにしたステージ衣裳、衣裳についた飾りがたてる響き、ドタドタと音をたてる床上での横転、七転八倒、そしてもちろんスクリーンの映像にみずからの影を重ねること──こうしたことのすべてが、まるで直立する映像に嫉妬して、観客の視線を映像から引き離そうとするかのように、誘惑的に、ノイジーにおこなわれた。

「映像パラダイムシフト Vol.59」における映像と身体の関係には、共同作業と拮抗という、補いあうことのない二つの側面があり、そのひとつは、直立する映像と横臥する身体の関係によって、観客の視線を額縁の内側に留め置き、映像インスタレーションを成立させるものとしてあらわれ、もうひとつは、そのような目に見えない枠組みをはみ出して額縁に触れる身体の過剰さとしてあらわれた。そこでの佐藤ペチカのパフォーマンスは、映像に対して嫉妬深く、執拗で、誘惑的なものに見えていた。パフォーマンスを鑑賞する観客の視線は、他者のパースペクティヴに他ならない映像が身体を(至近距離で)まなざす視線と、目の前の身体を見るみずからの視線との間で股裂きにあい、そのようにして裂かれるみずからの身体の存在を強く感じながら、単一の視覚体験を複数化して出来事へと接近していく。他者の視線(映像)は欲望されるものとしてあり、自己の視線(身体)は誘惑されるものとしてある。「映像パラダイムシフト Vol.59」では、これらの視線が交互に前面化して、観客を不安定さのなかに宙づりにしていた。

contact contents Visual paradigm shift