映像は螺旋構造を映し出す

2015年9月30日会場:キッド・アイラック・アート・ホール

solo・ヒグマ春夫

照明・早川誠司

sound協力:小松睦

報告:宮田徹也

(日本近代美術思想史研究)左右に一台ずつモニターを置き、床中央には紙が敷き詰められている。丸めた紙が5つの円筒としてランダムに置かれている。公演が始まると左壁面に波の映像が投影される。画面は黒く太い線で五つに分断されている。抽象的な電子音が流れる。

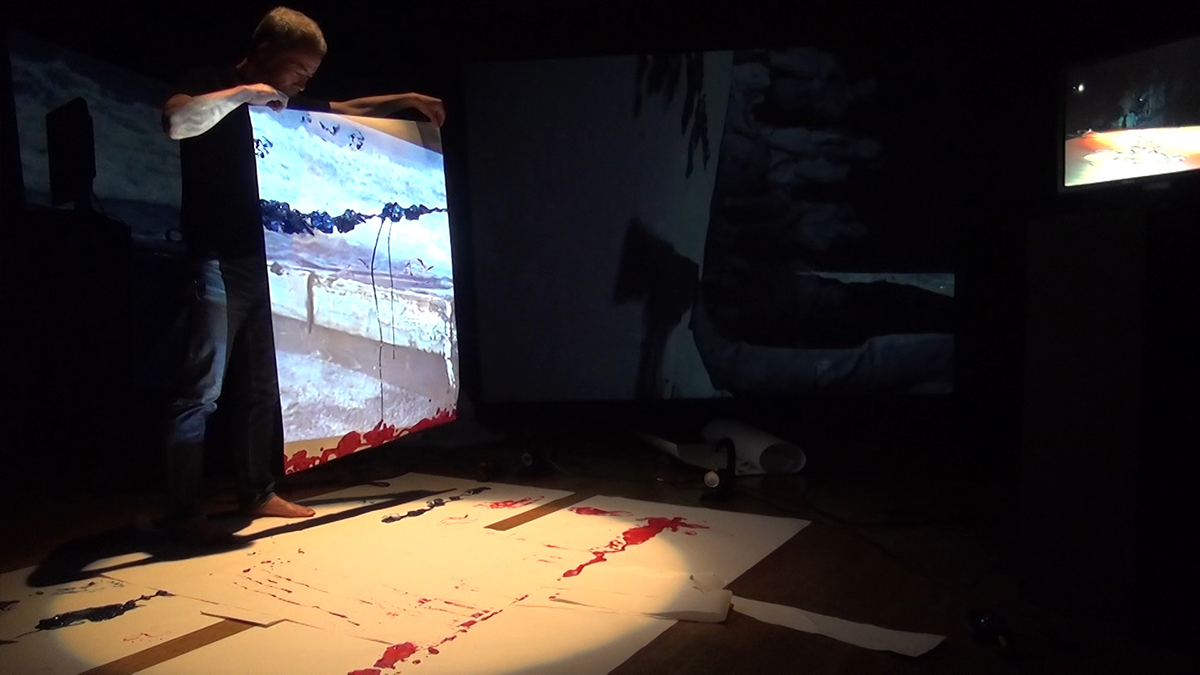

映像内の波打ち際で、何者かが踊っているようにも見える。後方壁面に映し出されるのは、床に据え置かれた小型カメラからのライブ映像である。ヒグマは舞台に乗り、指で紙を引き裂き、スクリーンに見立てると、左壁面の映像が映り込む。

後退して続けると、ヒグマが翳す紙というスクリーンに、左壁面と後方壁面の映像が交じり合う。ヒグマは紙を破いていく。左壁面の映像は、サイケ調に変化する背景に刳り貫かれた人型が凡そ30体浮かびあがってくる。

細く裂いた紙を胸元で伸ばし、床に置く。後方壁面に、その様子が映し出される。2台のモニターに映し出される映像は、床にある2台の小型カメラによるライブである。それぞれにそれぞれの映像が映し出される。

ヒグマは左のカメラの付近で足踏みをする。右のカメラに足先を向けるという移動を行なう。ヒグマは左カメラ前に座り、仰向けに横たわる。左モニターには足、右モニターには頭部が映る。ヒグマは後方壁面の映像を手前から奥のカメラに切り替える。

左モニターに映るライブに、70-80年代のビデオアートを思い起こす。右は赤外線カメラであろうか、ヒグマ独自の冷徹で客観性のある視点が光る。落下する印象を与える電子音が響き渡る。

ヒグマは2台の小型カメラを小脇に抱えながら後方へ移動し、頭上に掲げ、ランダムに対象を捉える。ヒグマはカメラを互いに向き合うよう床に置く。シャッター音が連続して聴こえる。 ヒグマは絵具を取り出し、左の床の紙にチューブから直接出した赤と青の絵具を用いて線を引く。左壁面の映像は、モノクロの波の写真のスライドに見える。ヒグマは後方壁面にライブが映るカメラを左の紙に向ける。

左壁面の映像は、サイケ調のCGを背景とした刳り貫かれた人型に戻るが、直ぐにモノクロの波の写真のスライドに切り替わる。ヒグマの影と映像が溶け込んでいる。ヒグマはカメラの天地を逆さにして対象を捉える。

左右のモニターにはその様子が映し出される。ヒグマは自らが描いた青い線を辿って歩む。線を踏むのは左足のみである。来た道を踏みながら戻る。足の指の間から、絵具が溢れていく。その様子を、後方壁面にも投影する。

左壁面の映像は、波とダンスの二重映しに見える。ヒグマは奥まで戻り、カメラの向きを90度変え、床の紙を引き上げ、絵具を滴らせる。ヒグマは紙を前に置き、モニターの電源を落すと暗転し65分の公演は終了する。

ヒグマはアフタートークで、今回の作品は監視カメラを意識したこと、波は3.11からの主題の延長であり、コンピュータで人の形を描く不可思議さがテーマであったことを明かす。照明はキッドの早川誠司、音響はダンサーの小松睦に託したと話す。

この公演がなぜ不思議であったかを考察すると、まずヒグマが何一つ「演じていない」ことを挙げることが出来る。特別なパフォーマンスどころか、日常の風景すら演じない。では何をやっていたのだろうか。そこにパフォーマンスの未来が垣間見えた。

演じないのだから、「演出」も存在しない。演出がないから、紙を破る、ドロッピングをする、歩むという行為に限りない自由が与えられ、それによって多大な時間を必要とした。何もやっていないことがやっていることになっている。

それでも、「何かを行なっている」わけではない。森羅万象の全てを内在化するどころか、撥ね退ける。かといって、映像を実体化し、自らの実体を曖昧な存在に幽玄したのでもない。映像と実体、どちらも「事実」に転じたのだ。

この「事実」とは何だろうか。我々は映像や写真を見ると全てが事実であると納得し、人を説得させる力すら携えている。映像や写真は事実を演出するのみならず、記録として残し後世に伝えることも可能にしている。

しかし16mm、ビデオがその時代から逃れられないように、今日の極端なCGやデジタル映像も、100年もすれば最新ではなくなり、「2015年辺りの映像」という枠に嵌められてしまうに違いない。100年後には、モニターどころかプロジェクターすらもないかも知れない。

その時、我々はどうすればいいのか。ヒグマは決して「2015年の映像」を「演出」したのではない。ピンホールカメラはカメラではなく映写機であることはアリストテレスの時代から知られていた。

そうはいうものの、ヒグマが映像の「普遍的な価値」をここで見出したのではない。ヒグマが行ったことは、映像とパフォーマンスと空間性を用いた「いま、ここ」の事実なのである。

その事実を、ここでは真実を探求するための探究する姿であると言い換えてもいいのかも知れない。ヒグマが「何をした」のかではなく、この公演が「何であったのか」を考え続けることがヒグマを含む我々に最も不可欠な事象なのである。

「感想文」山下史郎

作者、行為者、受容者としてのヒグマ春夫、そして我々が劇場空間にいる。持たれ映し出される大きな紙がうごめく。紙は切られた身体に巻かれ、そして床に置かれる。寝そべる。ふたつのディスプレイと奥景のスクリーンは身体を現前させる。我々がその身体を捉える時と同時に、身体は三つの面に捕らわれられる。 表わされる。絵具によっていま綴られた赤と青の線、それを踏んでいくヒグマの足、一方のディスプレイに残された赤の線は記録と残り、そこに在り、一方の青は足に踏まれていく。同時に露わとなるもの、赤が残る面と青が踏まれる面。面と私たちがいる空間。作者、行為者、受容者としての我々が劇場空間にいる。 ★ ベタであるが「痕跡と表現」、そして「供儀」を感じる。付け加え、公演後のヒグマ春夫の監視カメラの使用の説明を聞き、私は現実とは恣意的な認識の形成される“現実”として在ることを言ってるのだと受け取ったのだけれど、そこに「痕跡と表現」と「供儀」に付け加え、「メディア」も感じる。人間の拡張は負の面を遺している。 負の面があるから、その反対もあるのであり、感じ考える面も生まれる。監視カメラ三台によって映し出されるディスプレイないしスクリーンの映像、それらには身体が表立って現前し、それは図の生々しくある全面であり、まわりの地は暗いなかにあるばかりに見えるのだけれど、まわりを見渡せば、我々がいる劇場空間には図も地もない現実が横たわっているのであり、我々は「作品」にいる。そのコンテクスト、シャッター音によって切り取られる時空間を通じて、作品/テクストないしその場もまた「イメージは“現実”として認識されるのか」と感じたりもするのであった。 現実が恣意的な認識の形成される“現実”として在ることにより、コトバの表出とはなにか、もののあわれ〜Mono No Aware のAware は Awareness〜とはなにか、を同時にその場で印象する。しかしながら、それはその劇場空間を含んだこの社会の出来事を感じ考えさせられるものであり、それはそれと別にしてその劇場での時空間、ただただ、シンプルに研ぎすまされた作品としての悦がある。その場に快感する。作者、行為者、受容者としての出来事が劇場空間にもまた在るのである。その後、みなで呑み屋に行く。ヒトはその「場」をはなれ、エクステンションする、Passion。contact contents Visual paradigm shift