イメージパズル的手法

2015年11月25日(水曜日)

会場:キッド・アイラック・アート・ホール

solo・ヒグマ春夫

報告:宮田徹也(日本近代美術思想史研究)

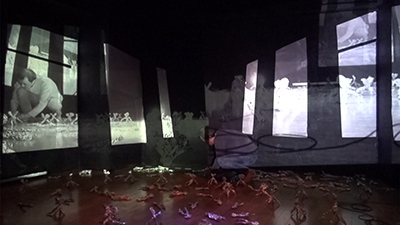

床には20cmほどのアルミホイルを素材とした足と胴体のフィギアが100体はあろうか、敷詰められている。後方壁面と左右壁面に食み出るほどの大きな映像が、二台のプロジェクターによって投影される。映像は左右異なる波の実写である。持続的電子音が流れる。

後方壁面には紙が一点透視図法的に窓のように連ねて貼り付けてあるので、特別な遠近感が生れている。左の映像は野外、トンネル内、波の実写が複雑に組み合わされている。右の映像は建築物であり、窓の部分が正確に紙に写りこむようになっている。

その窓に人体の型のCGが浮かび上がり、窓の背景にはサイケデリックな色面が渦を巻く。左壁面下の床には細長いライトが設置され、右床には監視カメラが此方を向いている。左の映像もまた建築物となり、シンメトリーの映像は黒い壁を更に深化させていく。

左の映像の窓には、歩む/寝転ぶ人の写真と波の動画が二重写しとなっている。宇宙空間を漂う如き秩序的な電子音が鳴る。左の映像が、モノクロの風景写真と新聞見出しが蠢く二重映しとなる。右の映像に、変化は見られない。

ヒグマは舞台に上がり、二体のフィギアを向き合うように組み合わせ、立たせる。電子音は次第に打撃音へと変化していく。ヒグマは舞台右から左へと移動しながら、次々とフィギアを組み合わせていく。14組目で左に到達する。

15組目から客席に向かい弧を描いて、Uターンする。それによって、左床客席前にも監視カメラが設置されていることに気が付く。16組目からヒグマは、左から右に向かってフィギアを組み合わせながら進む。

左右の映像に変化は見られない。電子音は水が滴る音に、次第に変化する。ヒグマは22組目で、はじめの右の場所に到達し、23組目を右壁面前で組み合わせ、コントローラのある客席右前へ戻る。

ヒグマは左の映像を右側の監視カメラからのライブに、右の映像を左側の監視カメラからのライブに切り替える。そして再び、フィギアを組み合わせる行為をはじめる。監視カメラはヒグマの行為を、何の意図もなく撮影し、無機質に、壁面に投影する。

ここにヒグマの視線が一切、関与していない点が重要である。それどころか、監視カメラには見る/見られるという関係性すらも存在しないのだ。するとこの映像を見ている我々は何か。そして、ヒグマの行為とは何も表象していないことに気がつく。

ヒグマは先ほど同様、左から右へフィギアを組み合わせながら進む。波の音が聴こえる。17組を形成し、ヒグマは定位置へ戻る。右の映像は建築物で窓はモノクロの車内からの映像と新聞の見出し、左の映像は鏡の中で流動するようなCGに人体のフォルムが浮かび上がる。

マイクで床を擦る音が、地割れのように会場を包み込む。持続的電子音、風のような自然音、ミニマルなシンセサイザーと素早く展開する。左壁面下のライトが灯り、フィギアを照らす。よく見ると小窓の映像が移動しているのだが、小さくて認識できない。

ヒグマは右の映像を、右の監視カメラからのライブに切り替える。左の映像はヒグマの手持ちのカメラで、場内のライブがスローモーションにエフェクトされている。ヒグマは舞台に出て、低い位置でカメラを動かす。手動でモノクロとカラーを切り替える。

ヒグマはフィギアをアップで捉え、右奥へ移動する。フィギアを踏まないよう慎重に進む。左壁面床のライトが赤い光を放つ。ヒグマが映すフィギアが赤く染まって見える。無音の中、ヒグマはカメラを携えて歩行を繰返す。

左の映像は、車内から撮影した動画のスローモーションである。ヒグマは右の映像に手持ちのカメラを向けるので、フィードバックどころではなく不可思議な映像となる。重いロックが流れる。

この視覚を携えたまま左の映像に目を移すと、左の映像が実写なのかCGなのか見分けがつかなくなる。それでいいのではないかと自分でも思うところまで行き着く。左の映像は町のモノクロ写真と波の動画の二重写しとなる。

ヒグマはカメラを持ったまま定位置へ戻り、映像を建築物と窓のシンメトリーに戻す。左下のライトは消灯する。左の映像は車内からの録音動画とダンスのカラー実写動画から、左右とも波の実写に変化する。

プロジェクターが閉じられ、青い光だけが残る。この光源も闇の中へ吸い込まれると、50分の公演は終了する。

我々は諸所の現象を「理解」するために、自らの発想に符合させて物事を考えている。符合できない違和感が生まれ、「理解」できないと分からないと拒絶までする場合がある。何かしらの意図を観客に読み取らせようとするのがショーである。

何の意味も読み取ることが不可能なのが、現代美術であろう。何の意味も意図もないものに、どのような価値が存在するのか。現代美術はあらゆる権威を拭い去るので、作家である特権どころか、自らの作品にすら付随する権威をも捨て去る。

すると、「価値」までも現代美術では不要になる。それは我々人間と同様、生きていることに意味が生まれてくる。

照明:早川誠司